新聞推薦

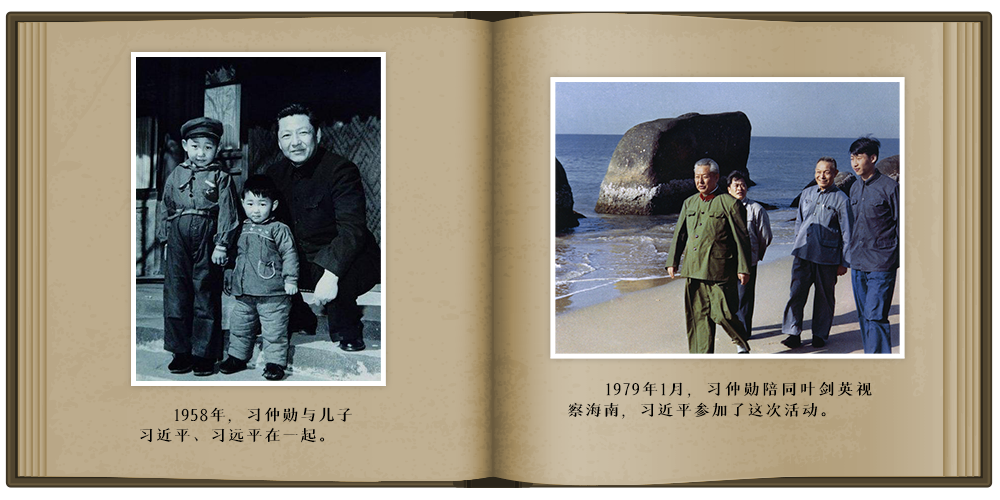

習仲勳曾囑咐兒子習近平:“不管你當多大的官,不要忘記勤勤懇懇為人民服務,真真切切為百姓著想,要聯係群眾,要平易近人。”

這番話,是父親對兒子的要求,是兩代共產黨人間的傳承。

“他是從群眾中走出來的群眾領袖”

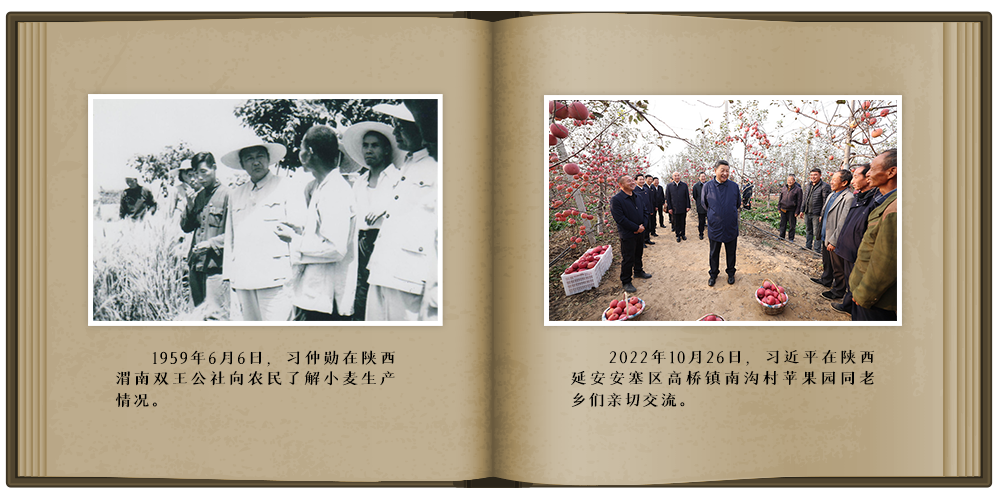

1945年10月,毛澤東在向黨內同誌介紹習仲勳時說:“要選擇一位年輕的同誌擔任西北局書記,就是習仲勳,他是從群眾中走出來的群眾領袖。”

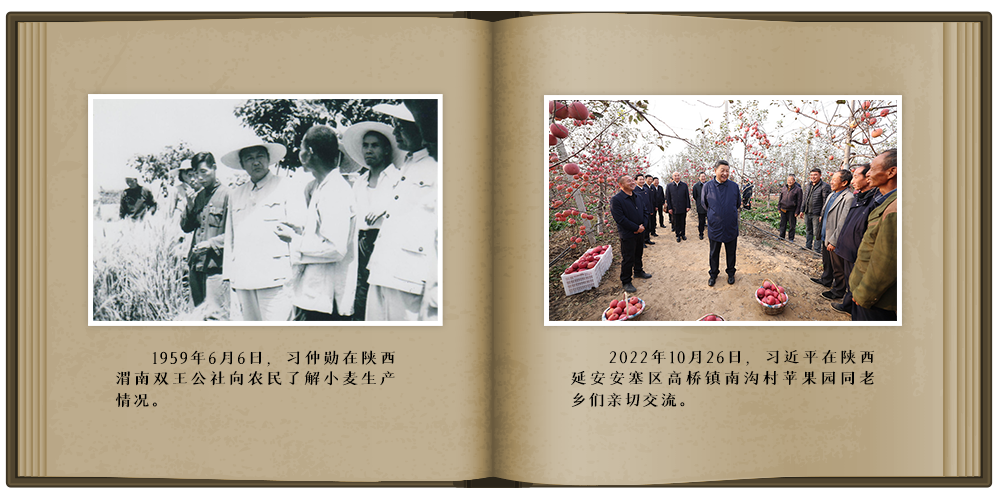

出生於民族危亡時刻,這位由農民後代成長起來的無產階級革命家,對人民群眾特別是農民群體有著深厚的感情。他常說:“我是農民的兒子。”

曾和習仲勳從綏德一路趕往延安的美國學者李敦白回憶:“他走到哪裏,好像每一個村莊都有認識的人,他碰到這個人說,你婆姨的病好了沒有,碰到那個人說,你爸爸的腰疼好了沒有。”

“凡是關中的人民,無論大人和小孩都知道他,都喜歡他。”一份保存在習仲勳檔案中的組織鑒定材料生動反映了習仲勳同群眾的魚水情深。

在中共綏德地委舊址的展廳裏,一行字格外醒目:“把屁股端端地坐在老百姓的這一麵”。這是習仲勳說過的話。

“端端地,這是關中話,穩穩正正地。”2021年9月,習近平在陝西榆林考察時說。

1943年,習仲勳剛剛就任綏德地委書記就提出“為五十二萬群眾服務”的要求。他要求各級幹部不當“官”和“老爺”,而是走出“衙門”,深入鄉村,真正為群眾想辦法,辦實事。

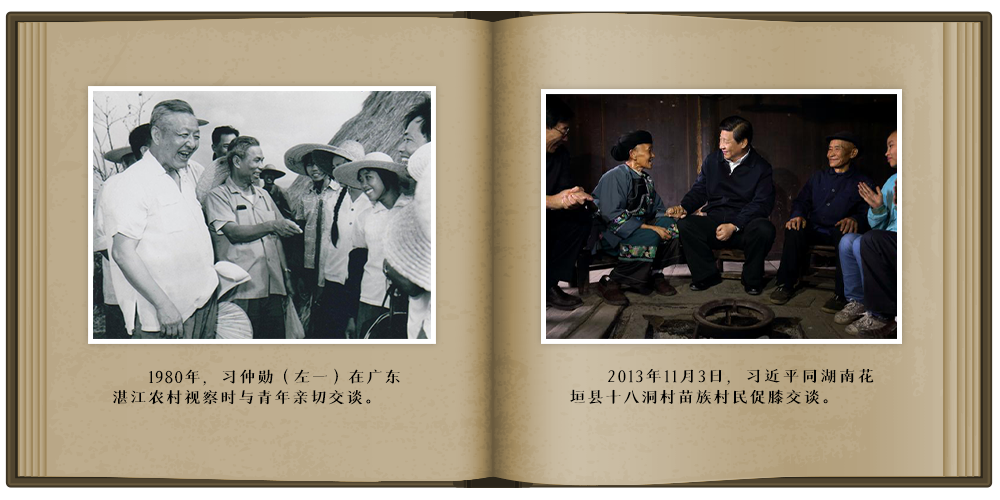

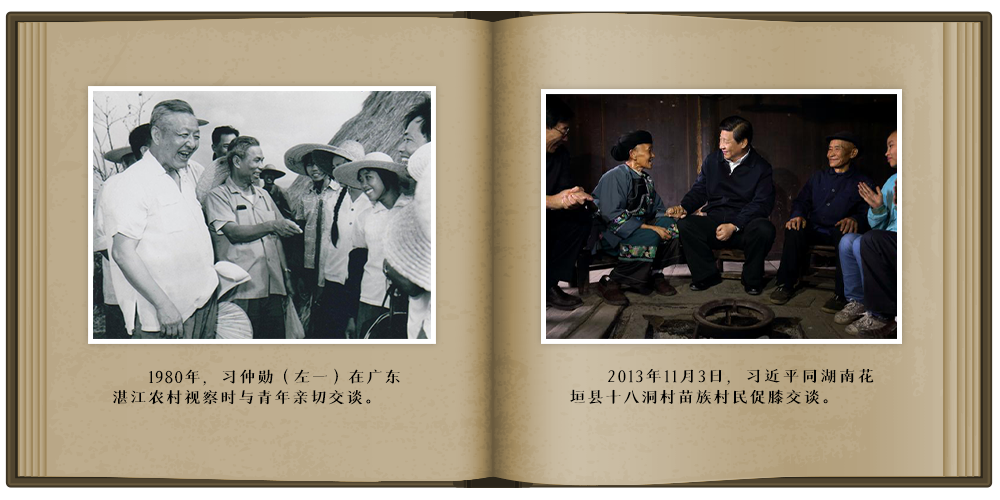

在《習仲勳與群眾路線(上冊)》(采訪實錄)一書中,有這樣一段紀實:“他到過粵東、粵北、粵西、珠江三角洲和海南的許多縣、市。很多地方不是一般的基層,是非常貧困的地方。像陽山縣的東山、清遠縣的白灣等自然條件很差的貧困石灰岩山區,他都跑過了。”

在廣東梅縣調研時,他戴著草帽,挽起褲腿走在泥土地裏。農民見到這麼大的領導來,有時候會雙手和他握手,習仲勳也會還以雙手相握。他對當地幹部說:“現在的當務之急,就是要讓群眾吃飽飯又有零花錢。”

習遠平在一篇回憶父親習仲勳的文章中寫道:“父親一生,參與完成了黨的兩大曆史使命:一個,是與劉誌丹、謝子長一起,創建了眾所周知的陝甘邊革命根據地;而另一個,則是在鄧小平、葉劍英的親自支持、中央的直接領導下創建了廣東經濟特區。”

這兩大曆史使命,圍繞的中心都是“人民”,前者是為了人民的解放和自由,後者是為了人民的幸福生活。

…………

正如習遠平所說,“父親是農民的兒子,人民是父親的根”。習仲勳心裏始終裝著人民群眾,這也深深影響著習近平。

“無論我走到哪裏,永遠是黃土地的兒子”

黃土的厚重與雄渾哺育了一代又一代偉大的勞動人民。在曆史長河、時代大潮中,習近平與父親習仲勳先後都在陝北這片赤誠的土地上留下了深深的足跡。

1969年,不滿16歲的習近平到陝北農村插隊。

“一年365天,除了生病,幾乎沒有歇著。下雨刮風在窯洞裏鍘草,晚上跟著看牲口,還要去放羊,什麼活都幹。”在陝北,習近平與村民同吃同住同勞動,種地、拉煤、挑糞、打壩、挖井、建沼氣池……深入了解農民、了解農村、了解當時中國社會最基層最真實的一麵。

七年知青歲月,錘煉了習近平堅毅剛強的性格,鑄造了他誌存高遠的情懷。於他而言,這片土地不僅僅是他勞動過的地方,也是他心靈的故鄉,這裏不僅有樸實的老鄉,也有精神的手足。

多年後,習近平在一篇回憶文章中寫道:“作為一個人民公仆,陝北高原是我的根,因為這裏培養出了我不變的信念:要為人民做實事!”他還說:“無論我走到哪裏,永遠是黃土地的兒子。”

對農民和土地的深深掛念,成為他根植內心深處的動力。“人民”這個出發點和落腳點從黃土地生根發芽,也為他此後的治國理政思想奠定了堅實基礎。

上世紀80年代初,習近平走上地方領導崗位。他深知沒有調查就沒有發言權,隻有深入群眾才能知道群眾需要什麼,才能更好地為民辦事。

在河北正定,他騎自行車下鄉調研,將桌子擺在大街上,現場處理、解答群眾問題;在福建寧德,他沿著柴刀砍出的荊棘山路“三進下黨”,撲下身子帶頭踐行“四下基層”製度;到任浙江後,他帶領省級領導“下訪浦江”,主動傾聽來訪群眾反映的矛盾問題,用一年多時間跑遍了全省90個縣市區……

齊心曾在《憶仲勳》一文中這樣回憶丈夫習仲勳初到廣東工作時的情景:他夜以繼日地工作,每天都要到淩晨後才肯休息。“這一年盛夏,最怕熱的仲勳竟冒著酷暑一連跑了23個縣。我心裏明白,仲勳是在拚命”。

父親,是精神和力量的象征,更是榜樣的激勵和引領。

“為人民服務”“深入群眾”“為群眾辦實事”始終是習近平與父親之間心照不宣的默契。

2012年11月15日,世界目光聚焦中國。

在十八屆中央政治局常委同中外記者見麵會上,習近平總書記作出“人民對美好生活的向往,就是我們的奮鬥目標”的莊嚴承諾,宣示了他帶領中國共產黨執政為民的堅定決心。

“千萬要記住政府前麵的‘人民’兩字。”

“群眾在幹部的心裏有多重,幹部在群眾心中就有多重。”

“隻要還有一家一戶乃至一個人沒有解決基本生活問題,我們就不能安之若素;隻要群眾對幸福生活的憧憬還沒有變成現實,我們就要毫不懈怠團結帶領群眾一起奮鬥。”

…………

萬千叮嚀,飽含著人民領袖對人民的一片赤誠之心。

“為人民服務,就是對父母最大的孝!”

“戰鬥一生,快樂一生;天天奮鬥,天天快樂”,這16個字是習仲勳晚年對自己一生的總結。習仲勳逝世後,齊心親筆書寫的這段話,被鐫刻在習仲勳墓園的雕像背麵。

在習仲勳離開的這些年裏,齊心與子女們無時無刻不在思念他。齊心在回憶習仲勳的文章中寫道:仲勳在最後的日子裏多次對兒女們說:“我沒給你們留下什麼財富,但給你們留了個好名聲!”他以自己的身體力行,教誨兒女們如何做一個純粹的、有益於人民的人。

習仲勳對兒女的影響,潤物無聲。在那封拜壽信中,習近平言辭懇切,“學父親做人”“學父親做事”“學父親對信仰的執著追求”“學父親的赤子情懷”“學父親的儉樸生活”,紙短情長,言簡意深。

“為人民服務,就是對父母最大的孝!”這是習仲勳對兒子習近平的回應和期許。

從大隊黨支部書記到國家最高領導人,習近平的從政經曆遍及村、縣、市(地)、省(直轄市)和中央黨政軍主要崗位。他常說,為“官”一任,就要造福一方,要“常懷憂患之思,常念人民之托”。

2013年深秋,習近平總書記乘飛機、坐汽車翻山越嶺來到湘西花垣縣十八洞村。在村民的曬穀場上,麵對圍坐身邊的父老鄉親,他第一次提出“精準扶貧”,擺脫絕對貧困的全新探索以此發軔,在全國各地鋪展開來。

在陝西延安,習近平總書記指出:“讓老區農村貧困人口盡快脫貧致富,確保老區人民同全國人民一道進入全麵小康社會,是我們黨和政府義不容辭的責任。”

在江西井岡山,村民拉著習近平總書記的手激動地說:“感謝您來看我們,您可是國家的當家人啊。”總書記說:“是人民當家作主,我們是人民的勤務員,幫你們跑事的。”

在四川涼山彝族自治州昭覺縣三岔河鄉三河村,習近平總書記說:“我們搞社會主義就是要讓人民群眾過上幸福美好的生活,全麵建成小康社會一個民族、一個家庭、一個人都不能少。”“共產黨給老百姓的承諾,一定要兌現!”

在甘肅省古浪縣富民新村,習近平總書記說:“共產黨就是為人民服務的,就是為老百姓辦事的,讓老百姓生活更幸福就是共產黨的事業。”

…………

他把人民放在心中,將承諾落到實處,牢記父親叮囑,始終用實際行動踐行“全心全意為人民服務”的宗旨。

老百姓的日子越過越好了,但“農民的兒子”習仲勳依然深深惦念著鄉土。

2000年春夏之交,齊心受習仲勳囑托,赴陝甘寧老區考察,曆時40天,行程4000多公裏。回來後,齊心向習仲勳報告了考察的情況。習仲勳表示,想親自回延安看看!但遺憾的是,2002年5月24日,習仲勳同誌與世長辭,這一願望最終未能實現。

2019年5月,延安告別絕對貧困。

2020年5月全國兩會期間,談及往事,習近平總書記說:“我們這一代人有這樣一個情結,一定要把我們的老百姓特別是我們的農民扶一把,社會主義道路上一個也不能少,共同富裕、全麵小康,大家一起走這條路。”

2021年9月13日,習近平總書記又一次來到陝北黃土高原。

一路上,山梁的稻穀沉甸甸,漫山的蘋果紅彤彤,層層疊疊的梯田、碧波蕩漾的水庫……在楊家溝革命舊址前,他說:“來這裏看看,了卻一個心願。”

父子兩代人,從“群眾領袖”到“人民的勤務員”,一脈相承的是深厚的人民情懷和為民初心。無論何時何地,人民始終是他們共同的牽掛和力量所在。

|

|

|

| 焦作網免責聲明: | ||||||||

|

||||||||

習仲勳曾囑咐兒子習近平:“不管你當多大的官,不要忘記勤勤懇懇為人民服務,真真切切為百姓著想,要聯係群眾,要平易近人。”

這番話,是父親對兒子的要求,是兩代共產黨人間的傳承。

“他是從群眾中走出來的群眾領袖”

1945年10月,毛澤東在向黨內同誌介紹習仲勳時說:“要選擇一位年輕的同誌擔任西北局書記,就是習仲勳,他是從群眾中走出來的群眾領袖。”

出生於民族危亡時刻,這位由農民後代成長起來的無產階級革命家,對人民群眾特別是農民群體有著深厚的感情。他常說:“我是農民的兒子。”

曾和習仲勳從綏德一路趕往延安的美國學者李敦白回憶:“他走到哪裏,好像每一個村莊都有認識的人,他碰到這個人說,你婆姨的病好了沒有,碰到那個人說,你爸爸的腰疼好了沒有。”

“凡是關中的人民,無論大人和小孩都知道他,都喜歡他。”一份保存在習仲勳檔案中的組織鑒定材料生動反映了習仲勳同群眾的魚水情深。

在中共綏德地委舊址的展廳裏,一行字格外醒目:“把屁股端端地坐在老百姓的這一麵”。這是習仲勳說過的話。

“端端地,這是關中話,穩穩正正地。”2021年9月,習近平在陝西榆林考察時說。

1943年,習仲勳剛剛就任綏德地委書記就提出“為五十二萬群眾服務”的要求。他要求各級幹部不當“官”和“老爺”,而是走出“衙門”,深入鄉村,真正為群眾想辦法,辦實事。

在《習仲勳與群眾路線(上冊)》(采訪實錄)一書中,有這樣一段紀實:“他到過粵東、粵北、粵西、珠江三角洲和海南的許多縣、市。很多地方不是一般的基層,是非常貧困的地方。像陽山縣的東山、清遠縣的白灣等自然條件很差的貧困石灰岩山區,他都跑過了。”

在廣東梅縣調研時,他戴著草帽,挽起褲腿走在泥土地裏。農民見到這麼大的領導來,有時候會雙手和他握手,習仲勳也會還以雙手相握。他對當地幹部說:“現在的當務之急,就是要讓群眾吃飽飯又有零花錢。”

習遠平在一篇回憶父親習仲勳的文章中寫道:“父親一生,參與完成了黨的兩大曆史使命:一個,是與劉誌丹、謝子長一起,創建了眾所周知的陝甘邊革命根據地;而另一個,則是在鄧小平、葉劍英的親自支持、中央的直接領導下創建了廣東經濟特區。”

這兩大曆史使命,圍繞的中心都是“人民”,前者是為了人民的解放和自由,後者是為了人民的幸福生活。

…………

正如習遠平所說,“父親是農民的兒子,人民是父親的根”。習仲勳心裏始終裝著人民群眾,這也深深影響著習近平。

“無論我走到哪裏,永遠是黃土地的兒子”

黃土的厚重與雄渾哺育了一代又一代偉大的勞動人民。在曆史長河、時代大潮中,習近平與父親習仲勳先後都在陝北這片赤誠的土地上留下了深深的足跡。

1969年,不滿16歲的習近平到陝北農村插隊。

“一年365天,除了生病,幾乎沒有歇著。下雨刮風在窯洞裏鍘草,晚上跟著看牲口,還要去放羊,什麼活都幹。”在陝北,習近平與村民同吃同住同勞動,種地、拉煤、挑糞、打壩、挖井、建沼氣池……深入了解農民、了解農村、了解當時中國社會最基層最真實的一麵。

七年知青歲月,錘煉了習近平堅毅剛強的性格,鑄造了他誌存高遠的情懷。於他而言,這片土地不僅僅是他勞動過的地方,也是他心靈的故鄉,這裏不僅有樸實的老鄉,也有精神的手足。

多年後,習近平在一篇回憶文章中寫道:“作為一個人民公仆,陝北高原是我的根,因為這裏培養出了我不變的信念:要為人民做實事!”他還說:“無論我走到哪裏,永遠是黃土地的兒子。”

對農民和土地的深深掛念,成為他根植內心深處的動力。“人民”這個出發點和落腳點從黃土地生根發芽,也為他此後的治國理政思想奠定了堅實基礎。

上世紀80年代初,習近平走上地方領導崗位。他深知沒有調查就沒有發言權,隻有深入群眾才能知道群眾需要什麼,才能更好地為民辦事。

在河北正定,他騎自行車下鄉調研,將桌子擺在大街上,現場處理、解答群眾問題;在福建寧德,他沿著柴刀砍出的荊棘山路“三進下黨”,撲下身子帶頭踐行“四下基層”製度;到任浙江後,他帶領省級領導“下訪浦江”,主動傾聽來訪群眾反映的矛盾問題,用一年多時間跑遍了全省90個縣市區……

齊心曾在《憶仲勳》一文中這樣回憶丈夫習仲勳初到廣東工作時的情景:他夜以繼日地工作,每天都要到淩晨後才肯休息。“這一年盛夏,最怕熱的仲勳竟冒著酷暑一連跑了23個縣。我心裏明白,仲勳是在拚命”。

父親,是精神和力量的象征,更是榜樣的激勵和引領。

“為人民服務”“深入群眾”“為群眾辦實事”始終是習近平與父親之間心照不宣的默契。

2012年11月15日,世界目光聚焦中國。

在十八屆中央政治局常委同中外記者見麵會上,習近平總書記作出“人民對美好生活的向往,就是我們的奮鬥目標”的莊嚴承諾,宣示了他帶領中國共產黨執政為民的堅定決心。

“千萬要記住政府前麵的‘人民’兩字。”

“群眾在幹部的心裏有多重,幹部在群眾心中就有多重。”

“隻要還有一家一戶乃至一個人沒有解決基本生活問題,我們就不能安之若素;隻要群眾對幸福生活的憧憬還沒有變成現實,我們就要毫不懈怠團結帶領群眾一起奮鬥。”

…………

萬千叮嚀,飽含著人民領袖對人民的一片赤誠之心。

“為人民服務,就是對父母最大的孝!”

“戰鬥一生,快樂一生;天天奮鬥,天天快樂”,這16個字是習仲勳晚年對自己一生的總結。習仲勳逝世後,齊心親筆書寫的這段話,被鐫刻在習仲勳墓園的雕像背麵。

在習仲勳離開的這些年裏,齊心與子女們無時無刻不在思念他。齊心在回憶習仲勳的文章中寫道:仲勳在最後的日子裏多次對兒女們說:“我沒給你們留下什麼財富,但給你們留了個好名聲!”他以自己的身體力行,教誨兒女們如何做一個純粹的、有益於人民的人。

習仲勳對兒女的影響,潤物無聲。在那封拜壽信中,習近平言辭懇切,“學父親做人”“學父親做事”“學父親對信仰的執著追求”“學父親的赤子情懷”“學父親的儉樸生活”,紙短情長,言簡意深。

“為人民服務,就是對父母最大的孝!”這是習仲勳對兒子習近平的回應和期許。

從大隊黨支部書記到國家最高領導人,習近平的從政經曆遍及村、縣、市(地)、省(直轄市)和中央黨政軍主要崗位。他常說,為“官”一任,就要造福一方,要“常懷憂患之思,常念人民之托”。

2013年深秋,習近平總書記乘飛機、坐汽車翻山越嶺來到湘西花垣縣十八洞村。在村民的曬穀場上,麵對圍坐身邊的父老鄉親,他第一次提出“精準扶貧”,擺脫絕對貧困的全新探索以此發軔,在全國各地鋪展開來。

在陝西延安,習近平總書記指出:“讓老區農村貧困人口盡快脫貧致富,確保老區人民同全國人民一道進入全麵小康社會,是我們黨和政府義不容辭的責任。”

在江西井岡山,村民拉著習近平總書記的手激動地說:“感謝您來看我們,您可是國家的當家人啊。”總書記說:“是人民當家作主,我們是人民的勤務員,幫你們跑事的。”

在四川涼山彝族自治州昭覺縣三岔河鄉三河村,習近平總書記說:“我們搞社會主義就是要讓人民群眾過上幸福美好的生活,全麵建成小康社會一個民族、一個家庭、一個人都不能少。”“共產黨給老百姓的承諾,一定要兌現!”

在甘肅省古浪縣富民新村,習近平總書記說:“共產黨就是為人民服務的,就是為老百姓辦事的,讓老百姓生活更幸福就是共產黨的事業。”

…………

他把人民放在心中,將承諾落到實處,牢記父親叮囑,始終用實際行動踐行“全心全意為人民服務”的宗旨。

老百姓的日子越過越好了,但“農民的兒子”習仲勳依然深深惦念著鄉土。

2000年春夏之交,齊心受習仲勳囑托,赴陝甘寧老區考察,曆時40天,行程4000多公裏。回來後,齊心向習仲勳報告了考察的情況。習仲勳表示,想親自回延安看看!但遺憾的是,2002年5月24日,習仲勳同誌與世長辭,這一願望最終未能實現。

2019年5月,延安告別絕對貧困。

2020年5月全國兩會期間,談及往事,習近平總書記說:“我們這一代人有這樣一個情結,一定要把我們的老百姓特別是我們的農民扶一把,社會主義道路上一個也不能少,共同富裕、全麵小康,大家一起走這條路。”

2021年9月13日,習近平總書記又一次來到陝北黃土高原。

一路上,山梁的稻穀沉甸甸,漫山的蘋果紅彤彤,層層疊疊的梯田、碧波蕩漾的水庫……在楊家溝革命舊址前,他說:“來這裏看看,了卻一個心願。”

父子兩代人,從“群眾領袖”到“人民的勤務員”,一脈相承的是深厚的人民情懷和為民初心。無論何時何地,人民始終是他們共同的牽掛和力量所在。

|

||||

| 焦作網免責聲明: | ||||||||

|

||||||||

|

|