新聞推薦

“一束光”,可以有多亮?照多遠?

武漢·中國光穀,

這裏,誕生了我國第一根石英光纖,從此創新湧動,聚光成穀。

這裏,十年間,習近平總書記三次考察,為科技創新指明方向,寄予殷切期許。

光纖,數據傳輸的“高速公路”。

2023年,早春,料峭輕寒。但在長飛光纖光纜股份有限公司(以下簡稱“長飛”)的光纖拉絲車間裏,拉絲爐的溫度卻高達2000℃。近5層樓高的拉絲塔中,晶瑩透亮的光纖預製棒懸於頂端,經過“炙烤”,均勻熔化。塔頂到塔基30多米的落差間,從“棒”到“絲”,時速210公裏的拉動中,一根10000公裏長的光纖被拉製出來。

長飛執行董事兼總裁莊丹此生難忘的一個場景,發生在2013年7月21日的那個下午。“習近平總書記當時問我,你們的‘長飛夢’是什麼?我說,用6到8年時間做到這個領域的全球第一。總書記又問,為什麼有這個‘長飛夢’?我說,如果中國每一個行業,都有企業做到全球數一數二,那麼我們的國家,也必定會成為世界級的創新大國和經濟強國。”

沿著細如發絲的光纖,回溯故事的起點。

1970年,全球第一根光纖在美國誕生。6年後的一個春天,大洋彼岸的中國湖北武漢,南望山腳下的一個簡陋的實驗室裏,武漢郵電科學研究院的一個年輕人,帶領團隊,拉出一根長度為17米的“玻璃細絲”,這也是中國第一根石英光纖。3年後,他們又拉出了中國第一根具有實用價值、每公裏損耗隻有4分貝的光纖。

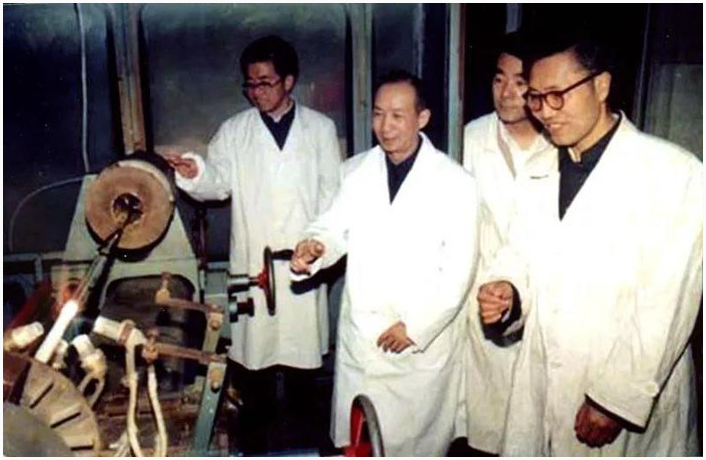

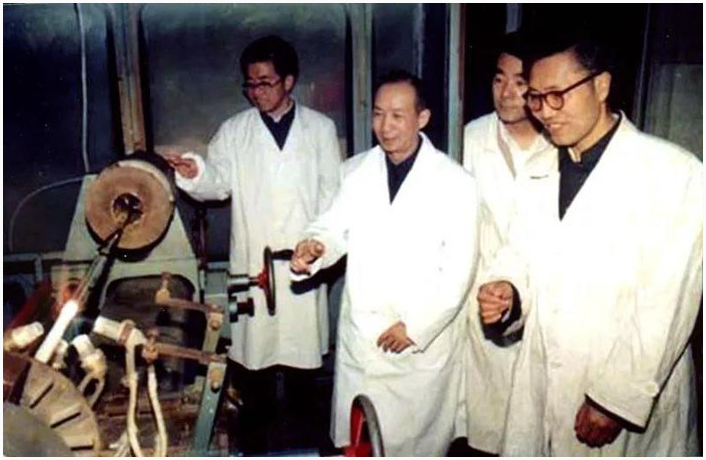

△趙梓森(左二)與同事們一起做實驗

隨後幾年,苦苦研究,趙梓森深深感悟:“隻有引進外國設備,才能加快研究速度。”為了實現大規模量產,趙梓森力推合資建廠。但接二連三,美國、日本等光纖製造強國拒絕了中國。經過艱苦談判,終於在1985年,荷蘭飛利浦公司與中方達成協議,合作建立中外合作公司——長飛公司。

長飛,“長江邊的飛利浦”。

1988年5月,帶著“用市場換技術”的時代印跡,長飛正式成立。世紀之交,長飛接連七次擴產,2002年,光纖年生產能力超過1000萬芯公裏,成為全球主要光纖光纜生產企業,從根本上改變了中國依賴進口建設國家光纜通信幹線的曆史。

僅僅引進、吸收技術還遠遠不夠!不甘心做“外國工廠”,管理層想立項增加研發資金投入,董事會不予批準。此時,某國際知名公司一改以往不願向中國輸出技術的姿態,主動拋出“橄欖枝”,但前提是合作後長飛隻能生產多模光纖,放棄研發市場亟需的單模光纖。

長飛執行董事兼總裁莊丹回憶:“關鍵技術是不可能依靠市場‘換’來的,長飛必須搞自主研發,把關鍵技術掌握在自己手裏!”困難之際,武漢東湖新技術開發區管委會雪中送炭,支持長飛3000萬元資金。抗住內部壓力,抵禦外部“誘惑”,2001年,長飛成立了專門的研發中心。此後,無論市場好壞、行業周期起伏,每年都保持不低於銷售收入5%的研發投入。

△長飛自主研發生產的光纖預製棒

科技創新,一靠投入,二靠人才。

古有“蕭何月下追韓信”,在光穀,也流傳著一段“馬新強月下追閆大鵬”的佳話。

激光,被譽為“最快的刀、最準的尺、最亮的光”。2000年左右,國外的設備“削鐵如泥”,國內的卻是“小兒科”,大多應用於低端製造,切割木頭。激光器之於激光裝備,就像芯片之於電腦。

△華工科技三維五軸激光切割智能裝備

2007年4月,51歲的閆大鵬與華工激光合資創立銳科激光,僅用一年時間,就研發出國內首台10W脈衝全光纖激光器。但是,當時國外已經研製出了更高規格的10kW激光器。進口一台要花700萬人民幣,再做成激光加工設備,費用高達1000萬。曆經6年攻關,銳科激光終於研製出了國內首台10kW工業級光纖激光器,成為全球第二個擁有此項技術的企業。

武漢·中國光穀,在世紀之交的全國“光穀熱”中,隻是“七分之一”。

△光穀中心城俯瞰圖

2013年7月,黨的十八大以來,習近平總書記首次來到光穀考察。

“我們走出了一條引進、消化、吸收、再創新的路子,這些‘土槍土炮’比‘洋槍洋炮’效率更高!”長飛執行董事兼總裁莊丹自豪地向習近平總書記彙報。

習近平總書記說:“我們這麼大的國家,不能做其他國家的技術附庸。一定要堅定不移走中國特色自主創新道路。”

令旗已揚,方向即定。追“光”之路,奮發不休。

古有“烽火狼煙”,在守不在攻。

脫胎於武漢郵科院的烽火科技則自帶家國使命,劍指世界一流。

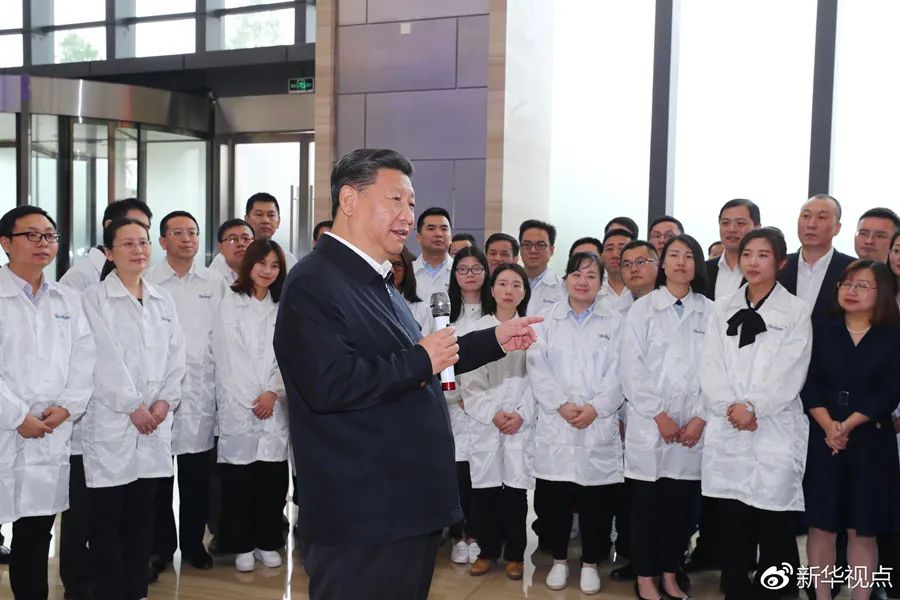

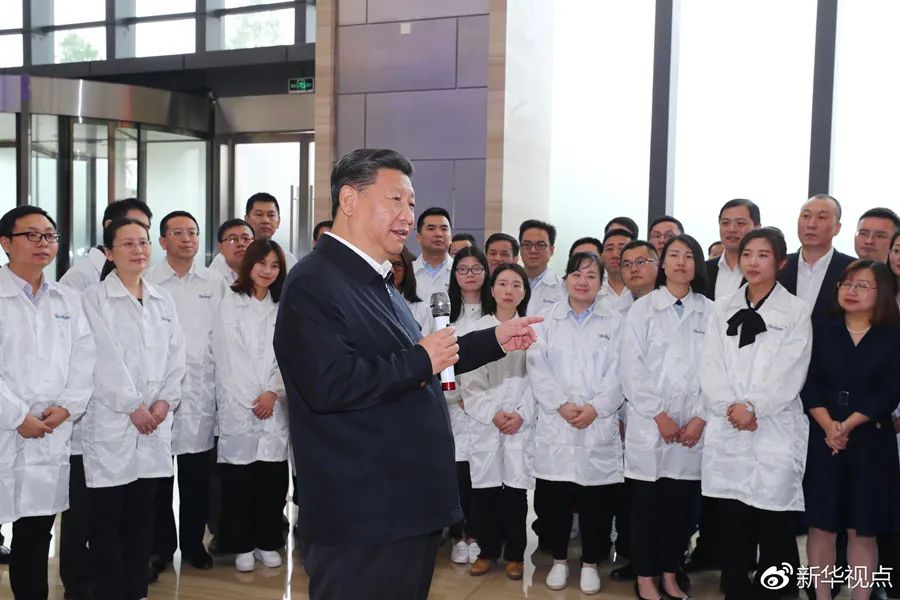

△2018年4月,習近平總書記在烽火科技考察(圖片來源:新華社)

2018年4月,習近平總書記再次來到光穀考察。

在烽火科技集團考察時,他強調,“企業必須在核心技術上不斷實現突破,掌握更多具有自主知識產權的關鍵技術,掌控產業發展主導權。”

烽火通信科技股份有限公司黨委書記曾軍回憶:“總書記語重心長的話語,堅定了大家打造‘中國芯’的信心。盡管技術壁壘很多,但我們堅持自主研發、不斷突破。”

實踐無數次證明,關鍵技術要不來、買不來、討不來。

“自己的碗裏要裝自己的糧食。”

2021年9月,一則“光穀企業在美國‘337調查’中完勝”的消息在“光穀人”的朋友圈刷屏。“硬核”“反擊”“完勝”等評論點讚無數。

這個事得從2020年10月講起。當時,正是疫後重振初期,長芯盛 (武漢)科技有限公司 (長飛子公司,以下簡稱“長芯盛”)收到了來自美國國際貿易委員會(ITC)寄來的“337調查”函件。一張調查函,4項專利侵權指控,對長芯盛總經理湯金寬來說,這簡直是“當頭棒喝”。

“337調查”是美國一種海外專利侵權訴訟,湯金寬想到了最壞的後果,被告公司一旦被判“排除令”,將遭遇美國市場禁入等嚴重懲罰,並導致我國同類產品接受連帶調查。有同行提醒他,中國研發型企業想要在美國市場分一杯羹,“337調查”是躲不過的“劫”。

是戰,是和?

戰,高額的律師費、訴訟費,還有漫長的訴訟周期……和,要麼拒絕應訴,放棄北美市場;要麼花錢和解,“息事寧人”。

事關生死,更事關國家榮譽!

湯金寬下了決心,“這一仗有得打,而且必須打!打得一拳開才能免得百拳來。”當然,應戰也有十足的底氣。“我們對核心技術和自主知識產權有絕對信心,技術過硬是研發型企業的立身之本。”

隨後,長芯盛與原告進行了若幹輪庭前交鋒,強勢的專利授權證明了中國企業在有源光纜方麵的技術優勢。更戲劇化的反轉還在後麵,長芯盛轉而提出反訴,使原告公司兩件專利無效。這樣的“神展開”可謂是大快人心。“9個月的應訴時間裏,我們拿出了無法撼動的證據鏈,相關專利、技術‘絕對清白’,最終以對方撤訴告終。”湯金寬的話擲地有聲。

△烽火通信技術人員正在做天線測試

自2020年以來,國際貿易摩擦不斷、新冠疫情頻頻幹擾,武漢更是遭遇了前所未有的衝擊與挑戰。困難麵前,從不低頭!光穀的經濟韌性愈發凸顯。2020年,“全國首創”“全球首創”不斷在光穀誕生:全國第一條主攻折疊顯示屏6代柔性顯示麵板生產線、全球首款128層三維閃存芯片、全國首個400G矽光模塊、我國激光產品類首個國際標準……

是“原始創新”,更是挺進科技發展的“深水區”。

光穀,向著前沿,向著世界,挺進!

科技創新,要實現技術突圍,也要打破自身體製機製的枷鎖。狂飆突進的改革中,熱帶雨林式的創新生態有了氣候,越來越多的年輕人選擇了光穀。

韓道,18歲那年從深圳來到武漢,就讀於華中科技大學。2010年,韓道拿到博士學位。不回深圳,留在武漢,他夢想和光穀一起成長。

2012年,一個旨在打通產業鏈與創新鏈、提供產業服務的“四不像”平台——武漢光電工業技術研究院有限公司(以下簡稱“光電工研院”)應運而生。也就是這一年,韓道和光穀“雙向奔赴”,正式進入光電工研院工作。

△韓道(右一)與孵化企業工程師交流產品研發進展(圖片來源:極目新聞)

“每天開車上班,披著朝陽,從高新大道一路向東,沿途產業集聚。有那麼一瞬間,恍惚走在了深圳的深南大道上,感覺特別朝氣蓬勃。”韓道說。

搭建平台,提供全鏈條服務,幫企業解決“成長的煩惱”,韓道和團隊的快樂就是這麼簡單。“光電工研院有高校背景,又熟悉市場。倚靠‘黃金十條’,不斷探索出‘處置權、審批權、收益權’下放的具體方案,當時大大激發了高校和科研院所的科創積極性!”

△2022年6月,在華工科技激光科技館,習近平總書記察看激光技術產業應用展品

2022年6月,習近平總書記再次來到光穀,這一次,他對科技創新賦予了更深遠的意義。總書記指出:“隨著我國發展壯大,突破‘卡脖子’關鍵核心技術刻不容緩,把科技的命脈牢牢掌握在自己手中,不斷提升我國發展獨立性、自主性、安全性。”

在華工科技激光科技館,習近平總書記三次停下腳步細細觀看。在聽到一部手機的製作過程中,70%的環節都用到了激光工藝,華工科技已為全球一線品牌手機提供近20000套設備時,習近平總書記特意走向前,弓下腰,仔細查看。

“總書記的每一次駐足,在我看來都是對高端製造領域加強技術研發、提高國產化替代率,把科技的命脈牢牢掌握在自己手中的勉勵和鞭策。”華工科技董事長馬新強說。

十年三至,總書記的話催人奮進!方向指明,藍圖繪就,光穀一直在行動!

△華工科技全球代理商大會現場

代理商的眼光一定程度上反映出市場的動向。和德國、日本廠商相比,華工科技雖起步晚,卻慢慢在“鐵板一塊”的市場格局中有了一席之地。局麵是怎麼打開的?德國代理商Xteg公司很有發言權。

2019年,Xteg公司成為華工科技的代理商,傳統工業大國代理商的目光是審慎的,從設備功能到翻譯文字,給出的標準嚴苛到了極致。這一次開拓,事關華工科技的“江湖地位”,戰略意義非比尋常。

技術人員24小時在線,隻用了20天就完成了機械、功能、切割工藝等43項改造。最終,華工科技用“無懈可擊”的服務,一點一點撬動了德國市場。

近兩年來,華工科技在德國市場的銷售規模正以100%的速度持續增長,穩居國貨“C位”。不僅是德國市場,目前,華工科技已與30多家世界500強企業、超2000家國內外大客戶建立了合作。“我有信心在未來三年,將公司的海外銷售占比提升到25%左右。”馬新強說。

從一根光纖起步,中國的光穀,夢想成為世界的光穀。

光穀,已經成為全球最大的光纖光纜生產基地、最大的光電器件研發生產基地、最大的高端中小尺寸顯示麵板產業聚集地。僅光纖就占據全球25%的市場份額。曆經六次“南擴東進”,從最初的24平方公裏到現如今的518平方公裏,高標準啟動武漢新城建設、建設武漢具有全國影響力的科技創新中心,重大戰略聚紛紛焦光穀。國家重大科技基礎設施、國家重點實驗室……一大批重大科創平台布局光穀。

2023年2月20日,武漢東湖新技術開發區黨工委(擴大)會上提出,製訂“世界光穀”建設行動計劃,“奮力吹響闊步邁向‘世界光穀’的集結號!”。光穀人雄心勃勃,立誌2049年,全麵建成世界級原始創新策源地、新興產業引領地、活力生態涵育地。

追光35年,中國光穀再次集結,奔赴“世界光穀”。不變的,始終是引領我們前行的那道光!

|

|

|

| 焦作網免責聲明: | ||||||||

|

||||||||

“一束光”,可以有多亮?照多遠?

武漢·中國光穀,

這裏,誕生了我國第一根石英光纖,從此創新湧動,聚光成穀。

這裏,十年間,習近平總書記三次考察,為科技創新指明方向,寄予殷切期許。

光纖,數據傳輸的“高速公路”。

2023年,早春,料峭輕寒。但在長飛光纖光纜股份有限公司(以下簡稱“長飛”)的光纖拉絲車間裏,拉絲爐的溫度卻高達2000℃。近5層樓高的拉絲塔中,晶瑩透亮的光纖預製棒懸於頂端,經過“炙烤”,均勻熔化。塔頂到塔基30多米的落差間,從“棒”到“絲”,時速210公裏的拉動中,一根10000公裏長的光纖被拉製出來。

長飛執行董事兼總裁莊丹此生難忘的一個場景,發生在2013年7月21日的那個下午。“習近平總書記當時問我,你們的‘長飛夢’是什麼?我說,用6到8年時間做到這個領域的全球第一。總書記又問,為什麼有這個‘長飛夢’?我說,如果中國每一個行業,都有企業做到全球數一數二,那麼我們的國家,也必定會成為世界級的創新大國和經濟強國。”

沿著細如發絲的光纖,回溯故事的起點。

1970年,全球第一根光纖在美國誕生。6年後的一個春天,大洋彼岸的中國湖北武漢,南望山腳下的一個簡陋的實驗室裏,武漢郵電科學研究院的一個年輕人,帶領團隊,拉出一根長度為17米的“玻璃細絲”,這也是中國第一根石英光纖。3年後,他們又拉出了中國第一根具有實用價值、每公裏損耗隻有4分貝的光纖。

△趙梓森(左二)與同事們一起做實驗

隨後幾年,苦苦研究,趙梓森深深感悟:“隻有引進外國設備,才能加快研究速度。”為了實現大規模量產,趙梓森力推合資建廠。但接二連三,美國、日本等光纖製造強國拒絕了中國。經過艱苦談判,終於在1985年,荷蘭飛利浦公司與中方達成協議,合作建立中外合作公司——長飛公司。

長飛,“長江邊的飛利浦”。

1988年5月,帶著“用市場換技術”的時代印跡,長飛正式成立。世紀之交,長飛接連七次擴產,2002年,光纖年生產能力超過1000萬芯公裏,成為全球主要光纖光纜生產企業,從根本上改變了中國依賴進口建設國家光纜通信幹線的曆史。

僅僅引進、吸收技術還遠遠不夠!不甘心做“外國工廠”,管理層想立項增加研發資金投入,董事會不予批準。此時,某國際知名公司一改以往不願向中國輸出技術的姿態,主動拋出“橄欖枝”,但前提是合作後長飛隻能生產多模光纖,放棄研發市場亟需的單模光纖。

長飛執行董事兼總裁莊丹回憶:“關鍵技術是不可能依靠市場‘換’來的,長飛必須搞自主研發,把關鍵技術掌握在自己手裏!”困難之際,武漢東湖新技術開發區管委會雪中送炭,支持長飛3000萬元資金。抗住內部壓力,抵禦外部“誘惑”,2001年,長飛成立了專門的研發中心。此後,無論市場好壞、行業周期起伏,每年都保持不低於銷售收入5%的研發投入。

△長飛自主研發生產的光纖預製棒

科技創新,一靠投入,二靠人才。

古有“蕭何月下追韓信”,在光穀,也流傳著一段“馬新強月下追閆大鵬”的佳話。

激光,被譽為“最快的刀、最準的尺、最亮的光”。2000年左右,國外的設備“削鐵如泥”,國內的卻是“小兒科”,大多應用於低端製造,切割木頭。激光器之於激光裝備,就像芯片之於電腦。

△華工科技三維五軸激光切割智能裝備

2007年4月,51歲的閆大鵬與華工激光合資創立銳科激光,僅用一年時間,就研發出國內首台10W脈衝全光纖激光器。但是,當時國外已經研製出了更高規格的10kW激光器。進口一台要花700萬人民幣,再做成激光加工設備,費用高達1000萬。曆經6年攻關,銳科激光終於研製出了國內首台10kW工業級光纖激光器,成為全球第二個擁有此項技術的企業。

武漢·中國光穀,在世紀之交的全國“光穀熱”中,隻是“七分之一”。

△光穀中心城俯瞰圖

2013年7月,黨的十八大以來,習近平總書記首次來到光穀考察。

“我們走出了一條引進、消化、吸收、再創新的路子,這些‘土槍土炮’比‘洋槍洋炮’效率更高!”長飛執行董事兼總裁莊丹自豪地向習近平總書記彙報。

習近平總書記說:“我們這麼大的國家,不能做其他國家的技術附庸。一定要堅定不移走中國特色自主創新道路。”

令旗已揚,方向即定。追“光”之路,奮發不休。

古有“烽火狼煙”,在守不在攻。

脫胎於武漢郵科院的烽火科技則自帶家國使命,劍指世界一流。

△2018年4月,習近平總書記在烽火科技考察(圖片來源:新華社)

2018年4月,習近平總書記再次來到光穀考察。

在烽火科技集團考察時,他強調,“企業必須在核心技術上不斷實現突破,掌握更多具有自主知識產權的關鍵技術,掌控產業發展主導權。”

烽火通信科技股份有限公司黨委書記曾軍回憶:“總書記語重心長的話語,堅定了大家打造‘中國芯’的信心。盡管技術壁壘很多,但我們堅持自主研發、不斷突破。”

實踐無數次證明,關鍵技術要不來、買不來、討不來。

“自己的碗裏要裝自己的糧食。”

2021年9月,一則“光穀企業在美國‘337調查’中完勝”的消息在“光穀人”的朋友圈刷屏。“硬核”“反擊”“完勝”等評論點讚無數。

這個事得從2020年10月講起。當時,正是疫後重振初期,長芯盛 (武漢)科技有限公司 (長飛子公司,以下簡稱“長芯盛”)收到了來自美國國際貿易委員會(ITC)寄來的“337調查”函件。一張調查函,4項專利侵權指控,對長芯盛總經理湯金寬來說,這簡直是“當頭棒喝”。

“337調查”是美國一種海外專利侵權訴訟,湯金寬想到了最壞的後果,被告公司一旦被判“排除令”,將遭遇美國市場禁入等嚴重懲罰,並導致我國同類產品接受連帶調查。有同行提醒他,中國研發型企業想要在美國市場分一杯羹,“337調查”是躲不過的“劫”。

是戰,是和?

戰,高額的律師費、訴訟費,還有漫長的訴訟周期……和,要麼拒絕應訴,放棄北美市場;要麼花錢和解,“息事寧人”。

事關生死,更事關國家榮譽!

湯金寬下了決心,“這一仗有得打,而且必須打!打得一拳開才能免得百拳來。”當然,應戰也有十足的底氣。“我們對核心技術和自主知識產權有絕對信心,技術過硬是研發型企業的立身之本。”

隨後,長芯盛與原告進行了若幹輪庭前交鋒,強勢的專利授權證明了中國企業在有源光纜方麵的技術優勢。更戲劇化的反轉還在後麵,長芯盛轉而提出反訴,使原告公司兩件專利無效。這樣的“神展開”可謂是大快人心。“9個月的應訴時間裏,我們拿出了無法撼動的證據鏈,相關專利、技術‘絕對清白’,最終以對方撤訴告終。”湯金寬的話擲地有聲。

△烽火通信技術人員正在做天線測試

自2020年以來,國際貿易摩擦不斷、新冠疫情頻頻幹擾,武漢更是遭遇了前所未有的衝擊與挑戰。困難麵前,從不低頭!光穀的經濟韌性愈發凸顯。2020年,“全國首創”“全球首創”不斷在光穀誕生:全國第一條主攻折疊顯示屏6代柔性顯示麵板生產線、全球首款128層三維閃存芯片、全國首個400G矽光模塊、我國激光產品類首個國際標準……

是“原始創新”,更是挺進科技發展的“深水區”。

光穀,向著前沿,向著世界,挺進!

科技創新,要實現技術突圍,也要打破自身體製機製的枷鎖。狂飆突進的改革中,熱帶雨林式的創新生態有了氣候,越來越多的年輕人選擇了光穀。

韓道,18歲那年從深圳來到武漢,就讀於華中科技大學。2010年,韓道拿到博士學位。不回深圳,留在武漢,他夢想和光穀一起成長。

2012年,一個旨在打通產業鏈與創新鏈、提供產業服務的“四不像”平台——武漢光電工業技術研究院有限公司(以下簡稱“光電工研院”)應運而生。也就是這一年,韓道和光穀“雙向奔赴”,正式進入光電工研院工作。

△韓道(右一)與孵化企業工程師交流產品研發進展(圖片來源:極目新聞)

“每天開車上班,披著朝陽,從高新大道一路向東,沿途產業集聚。有那麼一瞬間,恍惚走在了深圳的深南大道上,感覺特別朝氣蓬勃。”韓道說。

搭建平台,提供全鏈條服務,幫企業解決“成長的煩惱”,韓道和團隊的快樂就是這麼簡單。“光電工研院有高校背景,又熟悉市場。倚靠‘黃金十條’,不斷探索出‘處置權、審批權、收益權’下放的具體方案,當時大大激發了高校和科研院所的科創積極性!”

△2022年6月,在華工科技激光科技館,習近平總書記察看激光技術產業應用展品

2022年6月,習近平總書記再次來到光穀,這一次,他對科技創新賦予了更深遠的意義。總書記指出:“隨著我國發展壯大,突破‘卡脖子’關鍵核心技術刻不容緩,把科技的命脈牢牢掌握在自己手中,不斷提升我國發展獨立性、自主性、安全性。”

在華工科技激光科技館,習近平總書記三次停下腳步細細觀看。在聽到一部手機的製作過程中,70%的環節都用到了激光工藝,華工科技已為全球一線品牌手機提供近20000套設備時,習近平總書記特意走向前,弓下腰,仔細查看。

“總書記的每一次駐足,在我看來都是對高端製造領域加強技術研發、提高國產化替代率,把科技的命脈牢牢掌握在自己手中的勉勵和鞭策。”華工科技董事長馬新強說。

十年三至,總書記的話催人奮進!方向指明,藍圖繪就,光穀一直在行動!

△華工科技全球代理商大會現場

代理商的眼光一定程度上反映出市場的動向。和德國、日本廠商相比,華工科技雖起步晚,卻慢慢在“鐵板一塊”的市場格局中有了一席之地。局麵是怎麼打開的?德國代理商Xteg公司很有發言權。

2019年,Xteg公司成為華工科技的代理商,傳統工業大國代理商的目光是審慎的,從設備功能到翻譯文字,給出的標準嚴苛到了極致。這一次開拓,事關華工科技的“江湖地位”,戰略意義非比尋常。

技術人員24小時在線,隻用了20天就完成了機械、功能、切割工藝等43項改造。最終,華工科技用“無懈可擊”的服務,一點一點撬動了德國市場。

近兩年來,華工科技在德國市場的銷售規模正以100%的速度持續增長,穩居國貨“C位”。不僅是德國市場,目前,華工科技已與30多家世界500強企業、超2000家國內外大客戶建立了合作。“我有信心在未來三年,將公司的海外銷售占比提升到25%左右。”馬新強說。

從一根光纖起步,中國的光穀,夢想成為世界的光穀。

光穀,已經成為全球最大的光纖光纜生產基地、最大的光電器件研發生產基地、最大的高端中小尺寸顯示麵板產業聚集地。僅光纖就占據全球25%的市場份額。曆經六次“南擴東進”,從最初的24平方公裏到現如今的518平方公裏,高標準啟動武漢新城建設、建設武漢具有全國影響力的科技創新中心,重大戰略聚紛紛焦光穀。國家重大科技基礎設施、國家重點實驗室……一大批重大科創平台布局光穀。

2023年2月20日,武漢東湖新技術開發區黨工委(擴大)會上提出,製訂“世界光穀”建設行動計劃,“奮力吹響闊步邁向‘世界光穀’的集結號!”。光穀人雄心勃勃,立誌2049年,全麵建成世界級原始創新策源地、新興產業引領地、活力生態涵育地。

追光35年,中國光穀再次集結,奔赴“世界光穀”。不變的,始終是引領我們前行的那道光!

|

||||

| 焦作網免責聲明: | ||||||||

|

||||||||

|

|